信息科学与工程学院成立于2018年,是学校重点建设和优先发展的学院之一。近年来,学院锚定国家战略需求和地方经济社会发展需要,以新工科建设为抓手,在理实融合、思政引领、科研驱动、课程优化、产教融合、社会服务等方面持续深耕,为培养卓越信息技术人才探索出一条特色发展之路。

学院信息与通信工程学科为湖南省国内一流培育学科、湖南省“十四五”重点学科、博士点立项建设学科,2022年和2023年连续上榜“软科中国最好学科排名”前50%。开设计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、通信工程、人工智能和自动化等6个本科专业,其中电子信息工程为国家级专业综合改革试点专业,计算机科学与技术、电子信息工程为国家级一流本科专业建设点,软件工程、通信工程为省级一流本科专业建设点。建有信息与通信工程一级学科硕士点和电子信息硕士专业学位授权点,电子信息与通信技术国家级实验教学示范中心以及10余个省级教学平台、“复杂工业物流系统优化与控制”“智能图像处理及应用”两支湖南省高校科技创新团队,以及两个湖南省重点实验室、3个湖南省工程研究中心。学院全日制在校本科生、硕士生2140余人。

(信息科学与工程学院张国云教授团队在长江七弓岭段开展堤岸监测。)

学院拥有一支素质高、创新意识强、科研能力突出的教师队伍,在相关学术领域具有重大影响力。教职工114人,其中专任教师和实验系列教师100人,高级职称65人,博士45人,硕士生导师60余人,有国外留学和访学经历教师20余人,双师双能型教师50余人。有包括长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴获得者、湖南省新世纪“121人才工程”人选、湖南省高校学科带头人、岳阳市巴陵青年英才等在内的各类人才15人次,湖南省高校青年骨干教师、青年教师教学能手、优秀实验(实训)教师20余人。

思政引领,筑牢学生思想根基

学院高度重视思想政治教育工作,积极探索课程思政建设的有效路径,将思政教育贯穿教育教学全过程。学院创新实践“123”课程思政育人方法——以国家产业升级和转型背景下“数字产业化”和“产业数字化”人才需求为切入点,挖掘信息技术作为新时代标志性技术的社会价值,引导学生树立民族复兴责任意识与大国工匠精神。

学院通过典型案例融入、情景化教学等方式,让思政元素“如盐入味”,培养学生严谨科学思维与高尚道德情操。从专业课程中的科技报国情怀渗透,到“守护好一江碧水”等社会服务项目的实践淬炼,学院全方位构建思政育人体系,为学生扣好人生第一粒扣子,筑牢理想信念之基。

理实融合,构建特色育人体系

学院紧扣国家战略需求,秉持“立德树人、创新驱动、产教融合、协同育人”的基本思路,紧密围绕国家和地方经济社会发展需求,致力于培养具有扎实专业知识、强烈社会责任感和卓越创新能力的高素质工程人才。

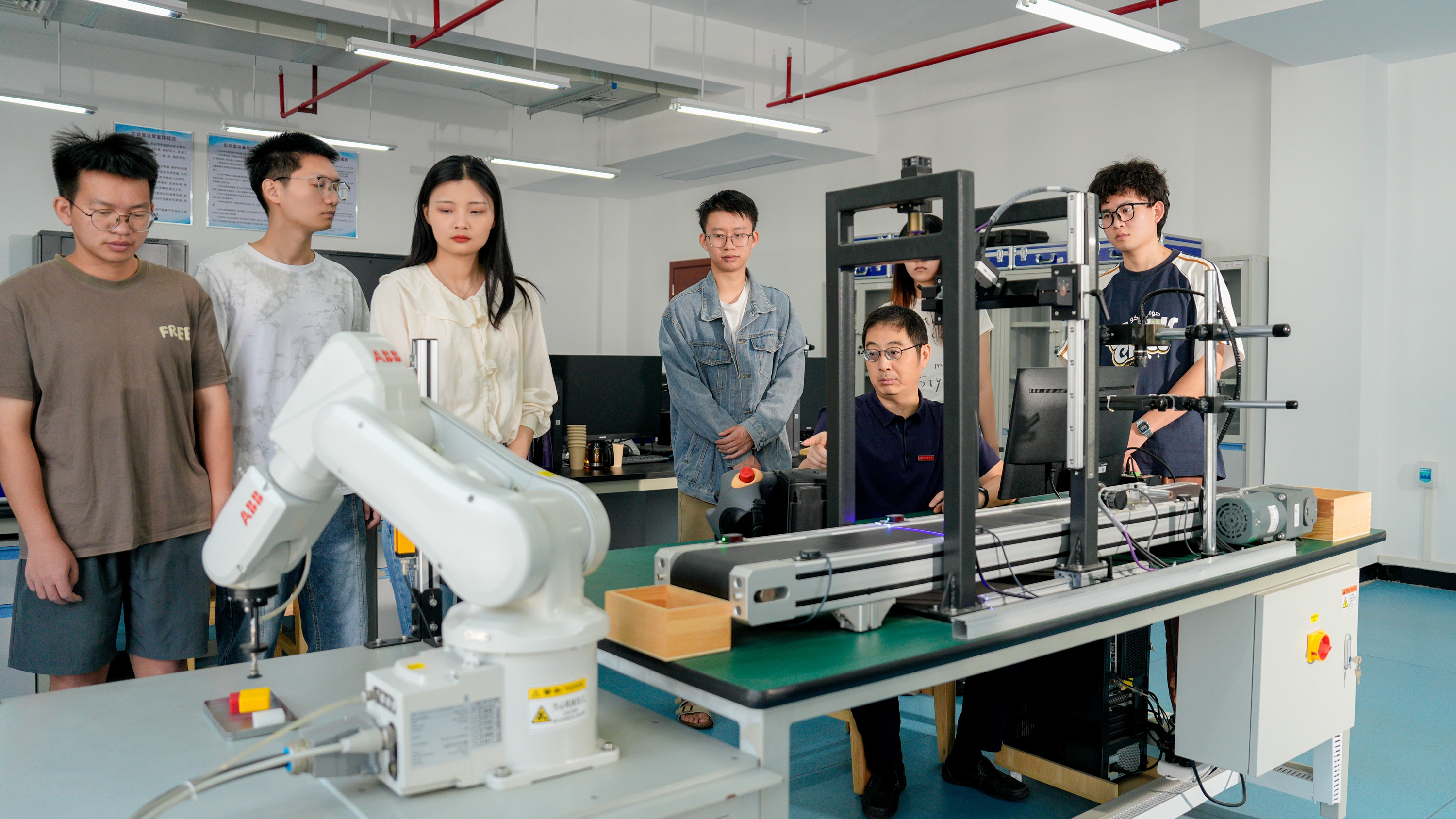

(信息科学与工程学院教师指导学生实验。)

学院坚持“价值塑造、知识传授、能力培养、素质养成”四位一体的教育理念,构建起融教-融训-融赛-融创协同的“四融模式”特色育人体系。依托和利用国家级、省级教学科研平台及各种育人资源,通过系列制度的制定与实施,促进全员在全过程、全方位中育人,致力于培养“会想、会做、会说、会写”的工程创新型人才。

学院以工程教育专业认证标准为导向,以实践育人为主要特色,持续优化专业设置和课程体系,强化实践教学环节,打造“以赛促学、以赛促教、以赛促创”的创新实训新方法,走出了一条“工学结合、校企协同、理实一体、赛创并举”的创新人才培养之路,为实现高水平应用型大学建设目标奠定坚实基础。

科研驱动,培养学生创新能力

信息科学与工程学院创新性地构建“133”科研育人体系,推行学生“进实验室、进课题、进团队”的“三进”机制,打通科研育人“快车道”。学生在教师指导下参与前沿课题研究,在电子设计竞赛等学科竞赛中锤炼创新能力。2022-2023年,学院学生在国家级赛事中斩获一等奖3项、二等奖4项,省级奖项30余项,成绩斐然,其中在全国大学生电子设计竞赛邀请赛中,2020 年斩获国家一等奖 1 项(全国仅 6 项),2023 年再获全国一等奖 3 项,并在 2024 年的专题邀请赛中成为湖南唯一获奖高校,获全国二、三等奖各 1 项。

“133”科研育人体系不仅强化了学生理论联系实际的能力,更通过团队协作、问题攻关,培育了批判性思维与创新意识,使科研训练成为人才培养的“动力引擎”。

竞赛成绩的背后,是学院对师资队伍建设和教学资源的持续投入。学院拥有一支高水平的 “双师型” 教师队伍,教师不仅承担企业研发项目,还积极指导学生竞赛。陈松老师荣获全国大学生电子设计竞赛 “三十周年突出贡献奖”,正是学院师资力量的生动写照。学院还建有国家级实验教学示范中心等 10 余个教学平台,为学生提供了优质的实践条件。

课程优化,夯实学生基础能力

学院打造“437”工程训练学习体系,构建“4硬3软基础平台+7柔性应用方向”的立体化课程矩阵。“4硬”聚焦电路分析、电子线路设计等硬件核心能力,“3软”夯实C语言程序设计、数据结构等软件基础,“7柔性方向”覆盖无线通信、FPGA技术等前沿领域,形成“基础扎实、方向灵活”的培养架构。学院通过理实一体化课程设计、项目式教学等改革,学生在掌握核心理论的同时,实践技能与工程素养显著提升,为参与学科竞赛、对接产业需求奠定了坚实基础。

(信息科学与工程学院师生在实验室工作场景。)

学院进一步完善“437”工程训练学习体系,即“4硬3软基础平台+7柔性应用方向”。“4硬”聚焦电路分析、电子线路设计与测试、数字逻辑应用设计、信号处理与系统仿真等硬件基础平台;“3软”涵盖C语言程序设计、数据结构与算法设计、单片机程序设计等软件基础平台;“7柔性应用方向”则包括无线通信、自动控制、仪器仪表、ARM+DSP技术、FPGA技术、系统建模、应用软件等七个既相互独立又内在关联的柔性训练方向。通过“437”工程训练学习体系的实施,学生不仅掌握了核心理论知识与实践技能,且工程素养显著提升,为参与学科竞赛、对接产业需求奠定了坚实基础。

引企入赛,深化校企产教融合

学院积极拓展校企合作渠道,与华为、新金宝集团、汇川技术、QST实训、广州粤嵌湖南分公司等多家知名企业建立了长期稳定的合作关系,构建了“全方位、全过程、全环节”的协同育人机制。通过共建专业、师资、课程、教材、基地、资源与平台等深度合作模式,推动教育与产业的深度融合。这种校企合作模式不仅提升学生的实践能力,而且为地方经济发展提供有力的人才支持。例如,学院与企业结合行业实际需求开发的课程和教材,使学生能够在学习过程中更好地了解未来的工作。

(信息科学与工程学院师生组织开展学科竞赛备赛工作。)

学院采用企业命题、学生答题的新模式,与企业联合举办校级大学生电子设计竞赛,将学生训练、就业选拔与企业需求有机结合,形成“以赛促学、以赛促教、以赛促创”的良性循环,学生在竞赛中得到了实战锻炼,企业也找到了符合自身需求的优秀人才。例如,2022年和2023年,学院学生在全国大学生电子设计竞赛中成果丰硕。这种合作模式不仅提升了学生的竞争力,也为企业的选人用人提供了新的途径。此外,电子信息装备现代产业学院入选省级现代产业学院,进一步强化了“学科建在产业链上”的育人特色。

服务社会,助力地方产业升级

学院积极响应国家生态文明建设号召,以坚持绿水青山就是金山银山,建设人与自然和谐共生的美丽岳阳为己任,着重开展长江和洞庭湖水旱灾害预警和水利信息化建设等方面的人才培养与技术研发工作。例如以科技赋能“守护好一江碧水”项目——研发崩岸智能预警系统并在长江流域推广应用,提升生态保护智能化水平,为长江流域生态保护贡献力量。与此同时,学院与企业共建教学资源,共同制定人才培养方案,为学生提供了实践基地和就业机会,同时也为企业输送大批“懂技术、能实战”的应用型人才,促进了地方经济的发展。学院以实际行动践行高校社会责任,成为地方经济社会发展的重要智力支撑。

湖南理工学院信息科学与工程学院在新工科建设中勇担使命、积极探索,通过六大维度协同发力,构建起特色鲜明的育人生态。未来,学院将围绕国家战略和地方发展需求,持续深化教育教学改革,加强内涵建设,在高水平团队建设、高层次平台打造、高质量成果产出、高素质应用型创新人才培养等方面持续发力,为建设特色鲜明的高水平应用型大学提供有力支撑。(图片来源:宣传部、信息科学与工程学院,张博、曹颖参与采写)